中国民航网

机场围界安全报警系统是长沙机场空防界面安全最重要的技术防范手段之一。在长沙机场机坪的12.5公里区域上分布着的314个监控点位犹如一个个围界“卫士”时刻守护着机场围界空防安全。

从前,无论是刮风下雨、还是数九寒天,只要监控镜头出现雾化,维护人员就要第一时间驱车赶往故障点位,架设钢梯高空作业,通过手持电吹风对监控镜头除湿除雾。但显而易见,这样的处置方式工序繁琐、效率低下,围界监控镜头雾化故障的处置已然成为工作中的痛点和难点。

如何突破维护的瓶颈,告别这种落后甚至是“原始”的工作方法呢?2021年3月,长沙机场智慧机场部“老伏”工作室创新团队积极响应机场集团创新创效号召,以长沙机场数字化转型发展为契机,集智攻关,摸索出一条创新之路。团队由智慧机场部曾武同志担任总指导、创新骨干叶健同志担任组长,借鉴汽车后视镜自动除雾原理,结合机场工作实用需求,研发出“监控镜头智能除湿除雾装置”,终于让镜头“看不清”的难题得以解决。

除雾装置研发团队最大的优势是善于发挥集体的智慧。通过头脑风暴法,团队成员集思广益,最终确定了研发思路——以数控导热模块精准温控取代传统的粗犷型加热,来实现智能除雾。监控镜头除雾方式上的改变,无疑是技术创新雾化问题方式上一个质的跨越。但是,要研发出一款能向工业级汽车制造水准看齐的装置,对于研发小组而言,其难度可想而知。为了吃透摸熟汽车后视镜除雾设备的内部结构和工作原理,叶健把自己车上后视镜反复的拆装、“解剖”,凭着一股子不畏难、不服输的韧劲设计出适配监控镜头除雾的逻辑电路图。“在借鉴中学习、在探索中创新”,团队成员们靠着这样的态度和方法在后续的研发中不断地尝试和创新。

同时,数据的分析与模型的建立也是信息化、数字化的关键。团队通过研究发现,监控镜头雾化的形成涉及温度、湿度、雨水等诸多因素,要把这些关联因素统一在一个维度进行分析,需要非常坚深的专业知识,负责数据分析的成员几次设计的数据模型效果都不理想。为了攻克这个难关,他们首次针对性提出了“雾化症候条件”等概念,对涉及气象、物理等关联数据进行定量、定性分析。将“雾化症候条件”以数字化手段转换为装置智能触发参数,以此为基础使用最高优先级(Highest Priority Algorithm)与最高响应比(Maximum Response Ratio Algorithm)相结合的双逻辑控制策略,结合模拟电路推演装置运行效果,确保装置的可行性、安全性、稳定性。

创新的思路有了,课题的整体方案有了,除雾装置到底能不能研发成功,制造工艺又是一道拦路虎——机场的监控镜头与汽车后视镜除雾所需配置截然不同,监控镜头积水、积雪、雾化等受外部环境影响更明显,所需电子元器件耐热性要求更高等等。

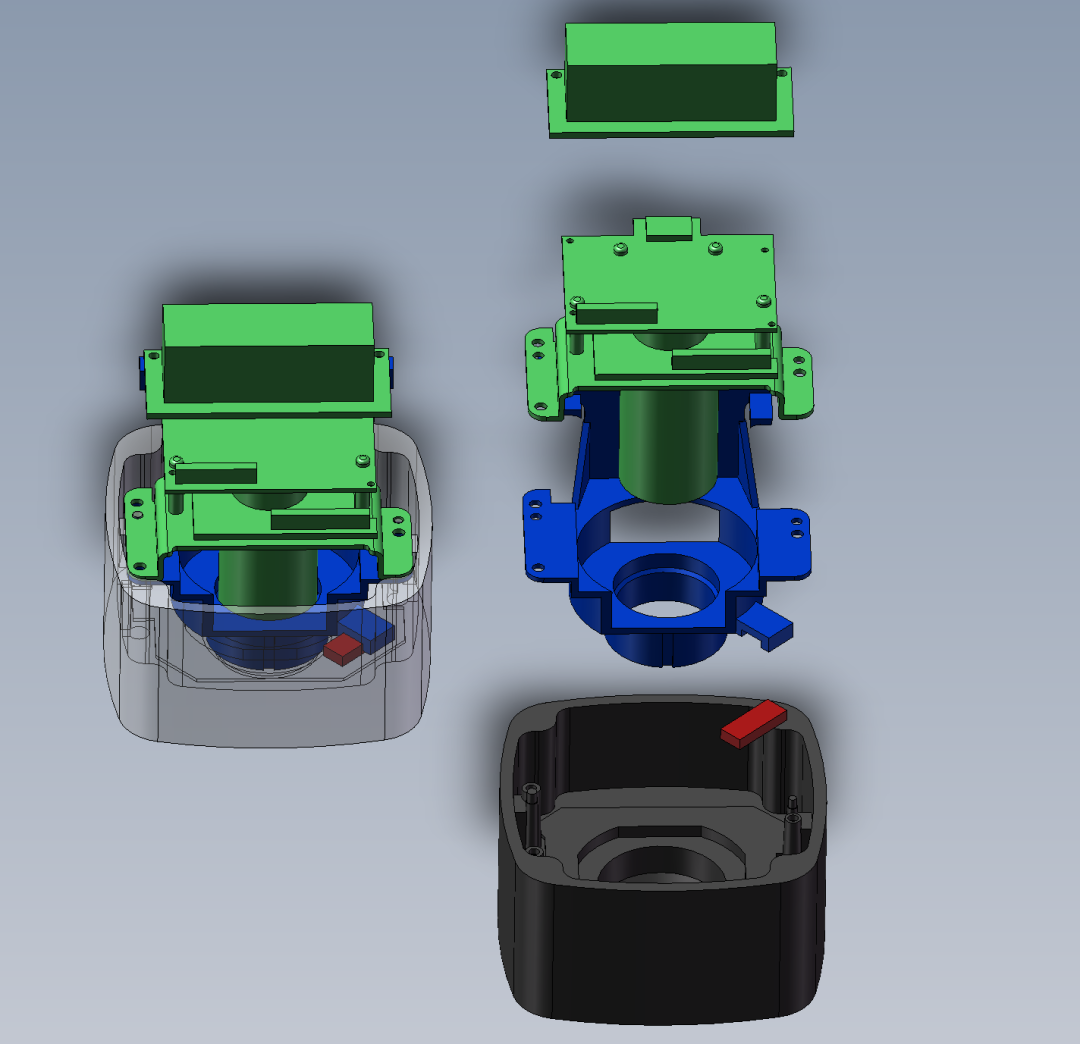

因此,研发团队在质量控制方面运用Triz理论,使用局部质量“改善法、组合法、套叠法”等方式,对模型装置进行扫描逆向、设计CAD图纸,利用金属材质通过3D打印扫描、数控机床制作模型,确保装置整体质量;将加热片镶嵌至导热体中,在不影响监控镜头原有功能、外观的前提下,精准规划和设计,将雨水感应模块、温度控制模块、网络模块等实现“微创”植入,通过内置传感器收集信号来识别外部环境实现智能启停。在系统集成方面,采取装置电路图、模块植入、平台融合一体化设计思路,利用现有的后台安防系统,将前场设备控制协议整合至后台安防系统中,达到可实时对前场设备进行监测,并实现远程可控,从而保证了新装置运行的完整性、系统性、统一性。

往年的梅雨季节是围界监控镜头频繁出现雾化故障的“旺季”,也是维护人员异常忙碌的“抢修季”,维护人员常常是天还没有亮就携带装备进入围界隔离区,一干就是一整天。

2021年9月,创新团队终于将智能除湿除雾装置完成并安装在围界部分防区,应用效果良好,这一次创新成果也让一线维护人员实实在在地享受到了科技赋能带来的“红利”。监控镜头除湿除雾时长由原来的人工作业110分钟缩短至智能处理的9.8分钟,工作效能提升了10倍,全流程作业一次就相当于90名维护人员工作一天。通过技术融合,长沙机场的所有监控镜头都接入新搭建的围界监控运维管理平台,完全实现了装置智能启动到运行过程监控再到效果监测的全数字化管理,真正实现了以“数据跑步”替代“人员跑腿”。